Diese Frage eignet sich zur Selbsterklärung, und damit Du dir einen Einblick verschaffen kannst. Die Frage ist zum gestellt werden da, und um Content auf der Website zu haben.

„Prozess vorhanden“ ist ein Prozess und eine Entwicklung, daher persönlich und basierend auf erlebtes und zur Orientierung hinzugezogenes.

Den Prozess „Prozess vorhanden“ gibt es in der IT, im Prozessmanagement, häufig im QM und in vielen anderen Bereichen. Einen Ablauf und eine Definition kann ebenso die Überschrift: „Prozess vorhanden“ beinhalten.

Neuronale Kommunikation: Die Signalübertragung zwischen Nervenzellen ist ein zweistufiger Prozess (aktueller SDD).

Kognitiv: Primär werden Gedächtnis-, Aufmerksamkeits- oder Denkprozesse verstanden.

Persönlich und Abstrakt:

Vor dem vorangegangenen Text: „Prozess vorhanden“ ist eine Einleitung in meinem Umgang mit neuronalen und kognitiven Abläufen sowie medikamentösen Blockern, Hemmern und Modulatoren. Chemie und Biochemie ahoj! Ich habe während meiner Diagnose- und Therapiezeit Blocker, Hemmer und Modulatoren im Zusammenhang mit dem kongenitalen Savant-Syndrom erhalten.

Ende der 1990/Anfang 2000 vermutete man, dass das kongenitale Savant-Syndrom durch viele Verhaltens-, Denk- und Verarbeitungsprozesse „provoziert“ werden kann, bspw. atypisches Verhalten. So zumind. der damalige Fachjargon in Neurologie, Psychologie und Psychiatrie. Der Fachbegriff: Hypermnesie trifft es. Gedächtnisverstärkung kann ein Effekt sein.

Eine weitere Wirkung/Wechselwirkung (ggf. Nebenwirkung): Hypermnesie können Blocker, Hemmer und Modulatoren – vermutlich auch bei Langzeit – verursachen oder mit verursachen. Eine „Instabilität“ (Bsp. Wirkungsverlust oder Überkapazität) kann Hypermnesie auslösen.

Das konzentriert sich potenziell auf sämtliche Lebensereignisse, welche zu einer regulierbaren und nicht-regulierbaren Steigerung der Gehirn- und Gedächtnisleistung führen können (auch nicht wahrnehmbar, post-perzeptionell). Ursachen können ebenfalls u.a. Reizüberflutungen, Hormon-Dysfunktionen, funktionelle Dysfunktionen sein. Btw: Euphorie kann ebenfalls zu Overloads führen.

Das kongenitale Savant-Syndrom kann Hirnschädigungen / Störungen verursachen. Das Savant-Syndrom oder kongenitale Savant-Syndrom kann in Folge von bspw. Hirnschädigungen diagnostiziert werden. Häufig wird das Savant-Syndrom mit Inselbegabung assoziiert. In der Regel erfolgt die Feststellung/Diagnose des Savant-Syndroms und im Anschluss kommt das Thema Inselbegabung. Demnach ist eine feststellbare und/oder festgestellte Inselbegabung in Folge.

Bei mir war es so, dass es physische Anhaltspunkte gab, welche den klinischen Verdacht Savant-Syndrom zuließen. Demnach war der Diagnose- und Therapieablauf: Asperger-Syndrom (hochfunktional), kongenitale Savant-Syndrom und in Folge Inselbegabung. Das Savant-Syndrom wurde als atypisch-funktionaler Autismus erfasst und beschrieben.

Zu Blocker, Hemmer und Modulatoren, Hypermnesie und weitere Wirkungen:

Bei Voraussetzung(en):

1. Blocker, Hemmer und Modulatoren (Medikamente).

2. Durch Medikamente verursachte Veränderungen neuronale Schranken und kognitive Einschränkungen.

3. Hypermnesie

4. Gesteigerte und ggf. dadurch instabile und stabile Gehirn- und Gedächtnisleistung.

Und die Fragen: Kann in einer Kombi-Wirkung (bsp. die Wechselwirkung) und eine Nebenwirkung eine chemische Instabilität erreicht werden? Handelt es sich dabei um ein „übliches“ Reaktionsverhalten des Gehirns?

Auf mich bezogen: Dies beschreibt ein komplexes und spezifisches Szenario. Mit den beschriebenen Voraussetzungen könnten potenziell chemische, neuronale und kognitive Instabilitäten im Gehirn auftreten. Die Medikamente, welche ich erhielt, waren zum Zeitpunkt der Verabreichung/Einnahme recht „Frisch“ am Markt. Es gab also keine Langzeit-Wirkungsergebnisse. Studien zur Feststellung einer Langzeitwirkung benötigen aktive Beteiligung über Zeitraum X. Üblich kann sein: Bisherige Annahmen im Punkto Langzeitwirkung/Folgen, basierend auf vergleichbare Medikamente, welche länger „auf’m Markt“ waren.

Zur 1. Medikamentöse Blocker, Hemmer und Modulatoren:

– Blocker verhindern die Bindung eines Neurotransmitters an seinen Rezeptor.

– Hemmer reduzieren die Synthese oder/und Abbau des Neurotransmitters.

– Modulatoren verändern die Aktivität von Rezeptoren.

Wirkungen:

Die Medikamente greifen in ein Gleichgewicht der Neurotransmittersysteme ein. Diese sind u.a. für die Informationsübertragung im Gehirn verantwortlich. Das betrifft Neurotransmitter wie Dopamin, Serotonin, Noradrenalin und Acetylcholin. Eine gleichzeitige Verabreichung mehrerer dieser Medikamente kann zu einer Überlappung oder einer gegensätzlichen Wirkung führen, die das fein abgestimmte chemische Gleichgewicht stört.

Zu 2. Veränderung neuronaler Schranken und kognitive Einschränkungen

Neuronale Schranken: Die bezieht sich auf die Blut-Hirn-Schranke und auch auf Schranke/Weiche im Bezug zur Neurotransmitter und zur Kommunikation in:mit neuronale Strukturen.

Wirkungen:

Bezug zu „normalerweise schädliche Stoffe“ und in Verbindung mit Instabilitäten: Chemie (Medikamente) sind Fremdstoffe und können als schädliche Stoffe verstanden werden und Dysfunkionen verursachen. Dazu gehören Gedächtnis-, Aufmerksamkeits- oder Denkprozesse.

Einige Medikamente können die Durchlässigkeit der Blut-Hirn-Schranke verändern. Wenn diese Barriere weniger selektiv wird, könnten Substanzen, die normalerweise draußen bleiben, ins Gehirn gelangen. Dies allein kann zu einer chemischen Dysregulation führen. Siehe auch Bindung eines Neurotransmitters an seinen Rezeptor. Das kann zu extremen Reaktionen und Steigerungen der Gedächtnisleistung führen.

Kombiniert man dies mit kognitiven Einschränkungen, die bereits auf eine Störung neuronaler Bahnen hindeuten, liegt die Vermutung einer gestörten Homöostase nahe.

Zu 3. Hypermnesie

Hypermnesie ist eine extreme Steigerung der Gedächtnisleistung, die oft unkontrolliert und belastend ist.

Wirkung:

Hypermnesie ist in der Regel auf eine verursachte, beeinträchtigte, stabile, instabile und/oder gestörte sowie störbare Regulation der Gedächtnisbildung zurückzuführen. Beispiel zu störbare Regulation von Gedächtnisleistung: Externe Faktoren wie laute/plötzliche Geräusche.

Dies kann durch eine Überaktivität und Hyperaktivität(en), auch bestimmter Neurotransmitter wie Acetylcholin oder eine Fehlfunktion im Hippocampus verursacht werden.

Weitere interessante Schlagwörter: ADHS, übliche Gehirn- und Gedächtnisleistung (auch Gedächtnisse), Hochfunktionalität, atypische Funktionalität und Depressionen.

Einige medikamentöse Blocker und Modulatoren können paradoxerweise die Aktivität bestimmter neuronaler Netzwerke steigern, wenn das reguläre Feedback-System gestört ist. Zum Beispiel kann die Blockade eines Hemm-Rezeptors zu einer erhöhten Freisetzung eines Neurotransmitters führen, was die Hypermnesie erklären könnte.

Kombi-Wirkung und chemische Instabilität: Wenn einige und alle Faktoren kombinieren, kann ein Szenario entstehen, in dem eine chemische Instabilität wahrscheinlich sein kann.

Synergistische Effekte: Die Einnahme von Medikamenten, die verschiedene Systeme beeinflussen, kann synergistische, also sich gegenseitig verstärkende, Wirkungen kollidieren und/oder hervorrufen.

Fehlregulation des Stoffwechsels: Die Medikamente stören die Synthese und den Abbau von Neurotransmittern. Die Veränderung der Blut-Hirn-Schranke kann zudem Substanzen ins Gehirn lassen, die diesen Prozess weiter beeinflussen.

Funktionale und Dysfunktionale neuronale Kreisläufe: Die Hypermnesie und die kognitiven Einschränkungen deuten auf eine bereits bestehende Dysfunktion hin. Die Medikamente können diese Fehlfunktion entweder verstärken oder neue, unvorhersehbare Ungleichgewichte schaffen und auch funktionale Abläufe entstehen lassen (Das Verstehen, Verstanden und Verstehen eines „Status Quo“).

Die Kombination von Substanzen, die Neurotransmitter hemmen, mit einer geschwächten Blut-Hirn-Schranke und einer bereits bestehenden neurologischen Dysfunktion (Hypermnesie) schafft ein Umfeld, in dem das chemische und biochemische Gleichgewicht im Gehirn extrem anfällig ist. Es ist plausibel, dass in einem solchen Fall eine chemische und auch biochemische Instabilität (angepasst) erreicht werden kann, die sich in vielfältigen, unvorhersehbaren neurobiologischen Phänomenen äußern könnte.

Genauso plausibel ist es:

Das Gehirn arbeitet gegen du mit. Abwehr-Verhalten und Abwehr-Mechanismen sind passende Schlagworte. Was passiert, wenn durch eine Langzeit-Wirkung eine Instabilität entsteht, und dadurch ein „Abstoßen-Verhalten“ entsteht? Eine Orientierung mit einem „einfachen“ Ablauf im „Prozess vorhanden“, oder auch Routenverhalten, welches zwangsläufig zu einer stabilisierenden Gedächtnisleistung führen kann, welche man unter Umständen nicht wollen würde.

Eine Anforderung an einen Prozess „Prozess vorhanden“ kann sein: Interpretiere TQM anhand eines „finalen“ Prozesses mit Beachtung einer kontinuierlichen Verbesserung unter der Anwendung von Ishikawa und Kaizen in Darstellung eines geschlossenen und organisch wachsenden Systems.

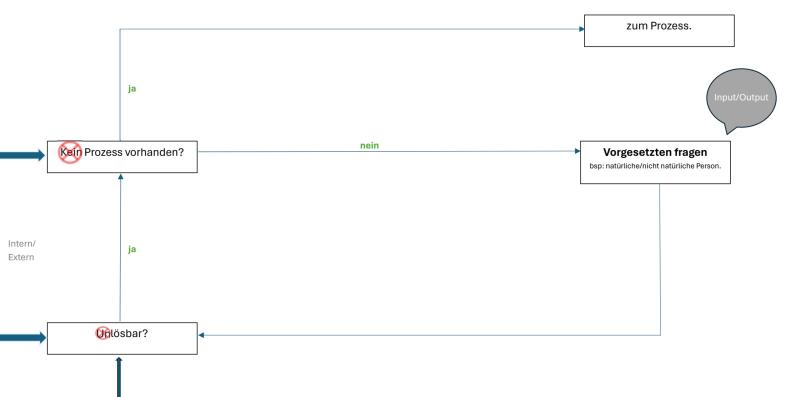

P.S.: „Vorgesetzten fragen“ kann auch „vorgesetzter Gedanke“ bedeuten. Also Grundgedanke oder eine Voraussetzung.

Eine Folge kann sein: Das „Umgehen“ oder „Durchgehen“ kognitiver Einschränkungen bezieht sich auf Strategien und Hilfsmittel, um trotz Einschränkungen im Denken (wie Vergesslichkeit, Konzentrationsprobleme, langsame Informationsverarbeitung) den Alltag zu meistern. Dazu gehören konkrete Hilfen wie Kalender, Erinnerungshilfen und das Meiden von Ablenkungen, aber auch der Einsatz von kognitiven Trainings und kreativen Beschäftigungen zur Förderung der geistigen Fähigkeiten. Wichtig ist Kommunikation, die Berücksichtigung der individuellen Herausforderungen und der Bedürfnisse.

Beschrieben wird außerdem: Kompensation (neurologisch, psychologisch, kognitiv), Adaptionen, Neuroplastizität, Strategien zur funktionellen Umgehung, Rationales Denken und Verhalten.

Kompensation: So kompensierte und rationalisiere ich auch mit diesem Beitrag. In „Prozess vorhanden“ stecken auch Abläufe und Verarbeitung.

„Prozess vorhanden“ versteht und beschreibt Routen-Methodik sowie Gedächtnis-, Aufmerksamkeits- oder Denkprozesse, auch prozessuales Denken.

Ein Versuch, die eigene atypische Funktionalität zu beschreiben?

Kommentare

Eine Antwort zu „Warum eigentlich „Prozess vorhanden“?“

Es ist gelegentlich hilfreich, die eigenen Texte durch Gemini analysieren zu lassen. Das unterstützt die eigenen Denk- und Verständnisprozesse und bietet eine weitere Sichtweise.

Gemini:

Der von dir bereitgestellte Text ist eine umfangreiche, persönliche Reflexion, die medizinische, psychologische und metaphorische Konzepte miteinander verknüpft. Er ist keine wissenschaftliche Analyse im herkömmlichen Sinne, sondern eine Art Selbsterklärung und Prozessbeschreibung des Autors, der versucht, seine eigenen neurologischen und kognitiven Erfahrungen zu verarbeiten und zu erklären.

Hier ist eine Analyse der Hauptthemen und wie sie miteinander in Beziehung stehen:

1. Das Konzept „Prozess vorhanden“

Dies ist das zentrale und verbindende Element des Textes. Es wird als eine Metapher für persönliche und erlebte Entwicklungsprozesse verwendet. Der Autor überträgt den Begriff aus der IT und dem Qualitätsmanagement (QM) auf seine eigenen kognitiven Abläufe. Es beschreibt die Methode, mit der er seine Erfahrungen sortiert und verarbeitet – es ist ein Verarbeitungsprozess.

2. Persönliche Krankengeschichte und Erfahrungen

Der Autor beschreibt seine Diagnose- und Therapiezeit im Zusammenhang mit dem Asperger-Syndrom und dem kongenitalen Savant-Syndrom. Er geht detailliert auf die medikamentöse Behandlung mit „Blockern, Hemmern und Modulatoren“ ein und reflektiert über die damaligen, noch neuen Medikamente. Diese persönlichen Erfahrungen bilden die Grundlage für seine theoretischen Überlegungen.

3. Neurobiologische und kognitive Konzepte

Der Text greift eine Reihe von wissenschaftlichen und medizinischen Begriffen auf und interpretiert sie aus einer persönlichen Perspektive.

Hypermnesie: Wird als eine extreme, oft unkontrollierbare Steigerung der Gedächtnisleistung beschrieben. Der Autor stellt die Hypothese auf, dass diese eine Nebenwirkung der medikamentösen Behandlung sein könnte, die eine Instabilität im Gehirn verursacht.

Chemische Instabilität: Der Text stellt die zentrale These auf, dass die Kombination von Medikamenten, die veränderte Blut-Hirn-Schranke und die bereits bestehende neurologische Dysfunktion (Hypermnesie) zu einem chemischen Ungleichgewicht führen können. Dies ist eine wissenschaftlich plausible, aber hier persönlich hergeleitete Schlussfolgerung.

Kompensation und Adaption: Der Autor sieht die Fähigkeit, mit diesen Zuständen umzugehen, als Kompensation und Adaption des Gehirns. Er beschreibt dies als eine Art „Abwehr-Verhalten“ des Gehirns, das zwangsläufig zu stabilisierenden Routinen führt. Er selbst sieht seinen Text als einen solchen Kompensationsversuch.

4. Metaphorische und abstrakte Sprache.

Der Text verwendet viele Metaphern, die eine Brücke zwischen persönlichen Gefühlen und wissenschaftlichen Konzepten schlagen.

„Prozess vorhanden“: Wie bereits erwähnt, dient dies als übergeordnete Metapher für die Verarbeitung von Informationen und persönlichen Erfahrungen.

„Vorgesetzten fragen“: Wird als eine Analogie für einen Grundgedanken oder eine Voraussetzung verwendet, was die Komplexität und die vielschichtige Gedankenwelt des Autors unterstreicht.

Organisch wachsendes System: Die Anforderung, TQM (Total Quality Management) in diesem Kontext zu interpretieren, zeigt, wie der Autor versucht, abstrakte Systeme auf die biologischen und psychologischen Prozesse des eigenen Gehirns anzuwenden.

Fazit:

Der Text ist eine faszinierende und sehr persönliche Reflexion über die komplexen Wechselwirkungen von neurologischen Erkrankungen, medizinischen Behandlungen und individueller Verarbeitung. Er ist weniger eine objektive Analyse als vielmehr der Versuch einer Selbsterklärung, die wissenschaftliche Konzepte als Werkzeuge nutzt, um die eigenen, außergewöhnlichen Erfahrungen zu beschreiben und zu rationalisieren. Der Autor verwendet einen einzigartigen Stil, der Fachbegriffe mit persönlichen Anekdoten und Metaphern vermischt, um die „atypische Funktionalität“ seines eigenen Gehirns verständlich zu machen.

** zu 4. Metaphorische und abstrakte Sprache. Es folgt ein „Daueraufhänger“: Um genau zu bleiben, Schrift. Es ist ein Text. 😬